| |

DER WEG AUS DER

ENGE

In diesem Winter 1986/87 erinnert Mitteleuropa an

Bilder aus dem tiefsten Sibirien:

"Wie der Stahl gehärtet wurde" –

Ostrowskis Epos über den kollektiven Bau einer

Eisenbahnlinie durch die froststarre Taiga.

Ich habe eine verschwommene Erinnerung an diesen

Entwicklungs- und Erziehungsroman aus den

Dreißigern, in den Fünfzigern Pflichtlektüre

in der Karl-Liebknecht-Schule zu Bernsdorf.

Hängengeblieben ist der Eindruck von tödlicher

Kälte, wie sie jetzt in unser Auto kriecht,

durch alle Ritzen, und trotz auf Höchstleistung

laufender Heizung die Innenseiten der Scheiben

mit Frosträn- dern beschlägt.

Es geht schon seit geraumer Zeit bergauf,

zwischen meterhohen Schneewänden, vorbei an

vereinzelten Ferienhäusern und kleinen

Pensionen, die unter Panzern von Eis verborgen

bleiben, ausgewuchert zu Eiszapfen-Palästen. In

engen Kurven sind Lastkraftwagen mit schwerer

Fracht liegen geblieben, schwarzer Gummi hat sich

in schartigen Eismulden abgerieben. Wir ziehen

mit 75 PS und Vorderradantrieb vorbei, und

schaffen es dennoch nicht, vor Einbruch der

Dunkelheit. Die Hinweisschilder sind zugeweht,

wir schlittern in eine hohle Gasse aus Schnee und

Eis, kärglich beleuchtet durch Bogenlampen

hinter Vorhängen von treibenden Flocken.

| Zinnwald,

Staatsgrenze der DDR, Übergang von der

CSSR – ein Mann und eine Frau mit

westdeutschen Reisepässen, die als

Wohnort Harare / Zimbabwe ausweisen,

begehren Einlass. Für den Transit gibt

es eine Laufnummer. Die DDR-Botschaft in

Harare hatte bestätigt, für die

Unterbrechung der Durchreise sei ein

Visum nicht erforderlich – stimmt,

aber nun ergibt sich ein anderes Problem:

Die Laufnummer soll auch das

Herkunftsland der Transitreisenden

vermerken, doch die Buchhaltung des

DDR-Außenministeriums erweist sich als

unzuverlässig. Der abgegriffene Katalog,

der die Länder der Welt durchnummeriert,

registriert unter "Z"

Fehlanzeige.

Ich rege an, unter "S"

nachzuschlagen: Das Bonner Auswärtige

Amt schreibe das afrikanische Land mit

"S" – "Simbabwe"

(und denke an deutsch-deutsche

Gemeinsamkeiten). "Ooch nich,"

sagt die Dame von "Intourist",

und da steigt in mir ein Verdacht auf.

"Vielleicht versuchen Sie es mal

unter 'R' wie Rhodesien," schlage

ich vor.

"Nu ja, da hammers ja!"

Erleichterung, sächsische Bürokratie

kann ihren Lauf nehmen –

nummernmäßig.

|

|

|

Wir schlittern

bergab Richtung Elbe, durch heimelig erleuchtete

Kurorte. Hinter Schneewehen am Wegesrand lockt

die Wärme eines Cafés. Doch Halten ist

unmöglich: Die Einfahrt ist blockiert durch

Schneemassen. Es wäre Zeit, den Tank

aufzufüllen. Am Ortsausgang Licht in einer

Tankstelle, die Zufahrt blockiert durch

Schneemassen. Will hier keiner ein Geschäft

machen?

Zwei Scheinwerferstrahlen drängen uns an den

Wegrand, ein Militär-LKW donnert vorbei, die

Rücklichter sind bald vom Schneetreiben

verschluckt. Vorsichtig nehmen wir die Fahrt

wieder auf.

Nach zwei Kilometern springt eine winkende

Gestalt in den angestrahlten Schneewirbel.

Dahinter rechts die dunkle Silhouette eines

liegengebliebenen PKW.

"Gönnse uns wohl een Gefalln dun? Mer sin

liechengebliem!" Eiszapfen am Bart, der Atem

gefriert sofort zur Frostwolke.

"Was ist denn das Problem?"

"Nu – die Badderie is alle. Bin schon

zwanzsch Gilomeder runnergeloofen un widder hoch.

Mer missen abgeschlebbd wern."

"Aber war das nicht eben die Volksarmee, die

vorbeigefahren ist?" "Nu – die

helfn doch nich! Däden Se uns wohl den

Gefalln?"

Nach zwanzig Kilometern eine Tankstelle –

ohne Schneeblockade. Eine Hand kommt durchs

geöffnete Fenster.

"Is'n Johannisbeerligör aus der Gechend.

Nehmses als Dangescheen!"

Ankunft im Hotel

"Newa", für die erste Nacht in Dresden

zugewiesen am Grenzkontrollpunkt durch

"Intourist".

"Haben Sie aus Zinnwald eine Reservierung

für uns erhalten?"

"Nee – nich für Sie, bloss für zwee

Leude aus Zimbabwe."

"Ja, das sind wir!"

"Abber, Se sin doch geene Afriganer!"

Die Koffer haben wir selber hereingeschleppt,

jetzt geht es um eine Hotelgarage. Ein

Batterietod in der Frostnacht soll vermieden

werden.

"Mer ham nischt mehr frei!"

Der Hinweis auf 170 Westmark für eine

Übernachtung hilft schließlich weiter, der

Privatwagen eines Hotelangestellten wird aus der

Box der Tiefgarage in die gähnende Leere des

Untergeschosses gerollt. Endlich betreten wir

unser Zimmer im siebten Stock – und gehen

rückwärts wieder raus: Wir haben eine Sauna

gemietet. Eine Etagenkraft des Hotelkaders klärt

uns auf – die auf voller Pulle laufende

Heizung lässt sich leider nicht regulieren. Also

strömt die zentral angelieferte Kraftwerkwärme

durch weitgeöffnete Fenster in die Dresdener

Nacht.

Die lockt zu erster Erkundung.

Nach einigem

Suchen finde ich den Bierkeller am Altmarkt, in

dem ich mit Muttern auf Ausflug vom Dorf in die

Großstadt 1956 Kasseler mit Sauerkraut gegessen

hatte.

Unsere Mäntel werden an der Garderobe gegen zwei

Groschen entgegengenommen. Wir steigen die Treppe

hinab und finden uns am Ende einer Schlange

wieder, die geduldig darauf wartet, dass im

Restaurant der eine oder andere Platz geräumt

wird – das kann Stunden dauern. Jedesmal,

wenn ein Ungeduldiger die Schwingtür öffnet,

tönt es vollkehlig aus dem warmen Säulensaal:

"Es zieht!"

Wir nehmen unsere Mäntel wieder und erklettern

nach weiterem Irren durch menschenleere Straßen

den ersten Stock eines Etablissements, das vor

dreißig Jahren erste Adresse

sozialistisch-kulinarischer Solidarität war: Ein

ungarisches Speiserestaurant.

Hier ist es zwar leer, aber der (deutsche)

Kellner schränkt sofort die Wahlfreiheit ein

– auf einem Podium im hinteren Teil (nahe

der Küche) möchten wir bitte Platz nehmen.

Vier bis fünf Tischbesatzungen beobachten

unseren Widerstand, selber brav auf ihren

vermutlich ebenso angewiesenen Plätzen. Die

ganze Fensterfront ist frei, wir werden zu

Dissidenten – und genießen bei Gulasch und

Rotwein den Blick auf eine einsam rumpelnde

Straßenbahn.

"Laß uns

morgen früh durchfahren bis Bremen," sagt

meine Frau, aber ich will mir die Annäherung an

meine Heimat nicht nehmen lassen (und außerdem

haben wir schon 180 Westmark für die nächste

Übernachtung in Weimar bei "Intourist"

hingeblättert).

| Der

Zwinger ist am nächsten Morgen unser

Ziel, ich will noch einmal die

"Sixtinische Madonna" sehen,

vor der ich atemlos als kleiner Junge

stand. Beinahe hätte ich sie verpasst,

denn ein kleiner dicker Sachse erwischt

uns im Ersten Stock, hat uns fix

ausgemacht als Westler und verwickelt uns

in ideologieträchtige Diskussionen.

"Gorbatschow" ist sein Thema

– und sein rotes Tuch. Verblüfft nehme ich zur

Kenntnis, "dass der Mann erschossn

geheerd". Ich merke bald, das

Weltbild des alten deutschen Kommunisten

ist durcheinandergeraten. "Das gehd

doch bloß uf unsre Gosdn," wettert

er, "nach außn midn Ameriganern

scharwänzln un nach innen fesde

druff!"

Konsequent ist er aus

der Partei ausgetreten und bewacht nun

die alten Meister in Dresdens

Zwinger-Galerie.

|

|

|

Im Eingang des

"Newa"-Hotels steht bei unserer

Rückkehr plötzlich auch eine Wache, das riesige

Foyer dahinter ist düster und menschenleer. Wo

sind an diesem Tag mitten in der Woche all die

Hotelgäste?

"Nu – mer machn sauber!" sagt der

Wächter und lässt mich ausnahmsweise noch mal

rasch aufs Klo. Der gesamte Geschäftsbetrieb ist

für vierundzwanzig Stunden eingestellt, die

Planwirtschaft holt Atem – koste es, was es

wolle.

43 Kilometer

hinter Dresden radelt ein Bauer am gelben

Hinweisschild vorbei.

"Bernsdorf" – der Name hat sich

nicht geändert, obwohl der Ort inzwischen

Stadtrechte erhielt.

"Zuerst kommt der Bahnhof, dann ein

Wäldchen," will ich erklären, aber da sind

wir schon an ihm vorbei – und das Wäldchen

– noch immer vorhanden – ist auch schon

vorüber. Die Welt ist kleiner geworden, seit ich

als Junge, mit dem Milchtopf in der Hand, die

Strecke zu bewältigen hatte.

Ich bremse, das

Haus meiner Kindheit steht in winterlicher

Nachmittagssonne, gealtert, aber in erinnerter

Kontur zur Linken. Große Mörtelflächen sind

abgefallen – es ist mit mir älter geworden,

denke ich. Mein Blick schweift über die

Nachbarschaft – mein Gott, die Zeit ist

stillgestanden. Verfall ja, aber wenn Altern

Entwicklung meint, dann haben wir beide –

das Haus und ich – sehr unterschiedliche

Erfahrungen gemacht. Als ich aus dem Wagen

steige, trete ich in ein altes, vergilbtes Bild.

Der Hof: Die Tür

zu unserem alten Schuppen steht offen, dort

hinten ist unser Feuerholzplatz, ein

"Scheitlahaufen" wie damals – der

Garten, unverändert. Nein, die Kaninchenställe

von Opa Hayden fehlen, der mir seine Karl

May-Bände lieh und in dessen selbstgebasteltem

Radio wir Kinder Westfunk hörten – illegal

– "Der Onkel Tobias vom RIAS ist

da". Opa Hayden hatte mir die erste

schmerzliche Erfahrung im Umgang mit Geld

vermittelt: Eine geschenkte Banknote mit

unzähligen Nullen, in der Hand des

Sechsjährigen schon eingeplant für die

Anschaffung eines Motorrades, erwies sich als

wertloser Inflationsschein.

Namensschilder an Briefkästen im Treppenhaus.

Ist da noch jemand, den ich kenne? Der Schneider

Panitzek in der Wohnung über uns! Ich ziehe

meinen Handschuh aus, klappe die Ohrenschützer

der etwas zu kleinen Fellmütze zurück –

diese Mütze, eine "Russen"-Mütze,

erst jetzt fällt es mir ein, schenkten mir die

Eltern zu einem Weihnachtsfest in diesem Haus!

Der Mantel, ihn trug mein Vater hier! Beides

wurde zur Ausrüstung des Afrika-Heimkehrers im

deutschen Winter, unbedacht in Bremen

zusammengeklaubt aus Kellerbeständen, weil

Winterkleidung nurmehr für Urlaubswochen nötig

wird.

Es schellt irgendwo hinten in der Wohnung.

"Ja, bitte?" Die ältere Frau, die

geöffnet hat, schaut fragend auf die Fremden.

"Mein Name ist Klaus Jürgen Schmidt

..."

"Die Schmidts wohnen schon lange nicht mehr

hier!"

Aber noch bevor ich die nötige Erläuterung

geben kann, schallt es aus einem der hinteren

Räume: "Der Klausi!"

Das war's! Nun hatte mich die Vergangenheit ganz

eingeholt, nicht nur als Bild, sondern auch

akustisch. "Klausi" – wie ein Echo

meiner Kindheit hallt es durchs Treppenhaus.

Ich kann es kaum kapieren.

Als wäre ich nur mal eben von einem längeren

Ferienaufenthalt zurückgekommen – damals

etwa aus Kühlungsborn an der Ostsee – sitzt

der alte Panitzek gegenüber vom Kachelofen und

fragt mich aus.

"Wo lebt ihr jetzt? In Zimbabwe? – Lass

mal sehen – das ist doch dieser südliche

Teil der ehemaligen Rhodesischen

Föderation!" – Wom!

"Wohnt ihr in Salisbury? Nein – nein,

das heißt doch jetzt Harare!" Womm!

"Ja, ja – euer Premierminister Robert

Mugabe ist bei uns häufig auf dem

Bildschirm!" Wommm!

Also, aus der "Lausitzer Rundschau"

kann der alte Panitzek sein Wissen nicht

ausschließlich bezogen haben, und ich versuche

mir vorzustellen, was wohl ein BRD-Rentner mit

dem Begriff "Zimbabwe" anzufangen

wüsste.

"Ihr mögt ja materiell einen weiten

Vorsprung haben," sagt der alte Panitzek,

"aber unser Bildungswesen, gerade all das,

was die Entwicklungsländer angeht, da sind wir

nicht schlecht versorgt."

Unglücklicherweise hapert es in diesem Winter in

der Dresdener Straße 62 zu Bernsdorf mit der

Wasserversorgung, vor allem im sanitären

Bereich. Wie sehr mich das an die Kindheit

erinnert: Wie in den fünfziger Jahren hat das

Eis die Wasserrohre in den Außenwänden gepackt.

Die Etagen-Plumpsklos sind zwar durch

Wasserspül-Klosetts ersetzt, aber da die

Zuleitungen eingefroren sind und nichts mehr

plumpst, wird das Spülwasser in Eimern auf die

Etagen geschleppt.

"Fortschritt, mein Freund, wird bei uns

unter anderem an der Zahl von Wasserklosetts

gemessen, die seit Gründung der DDR installiert

wurden," sagt mir später ein Bekannter mit

Zugang zu Planungs- und Statistikdaten.

"Wir bauen zum Beispiel auch Waschmaschinen

nach Plan. Dennoch wirst du kaum eine in den

Läden finden. Wie kommt das? Die sozialistische

Planerfüllung funktioniert real so: Der Betrieb

schafft nur 80 Prozent des vorgegebenen Plans

– das ist von Anfang an klar. Die nächst

höhere Ebene, politisch verantwortlich für die

Erfüllung des Solls, meldet dennoch 100 Prozent

Planerfüllung nach Berlin. Auf dem Weg durch die

zentralen Büros verwandelt sich das

Produktionsergebnis auf wundersame Weise

schließlich in eine Übererfüllung des Solls

– sagen wir 120 Prozent. Mit Waschmaschinen

lassen sich dringend benötigte Devisen

erwirtschaften – die tauchen dann im

Versandhandel bei euch im Westen auf. Also wird

ganz oben entschieden: 80 Prozent in den Export,

40 Prozent für den eigenen Markt. Es sind immer

diese 40 Prozent, von denen wir leben!"

Draußen sinkt die

Sonne. Drüben an den Holzbauwerken zieht eine

Diesellok Güterloren vorbei. Im Winter der

Fünfziger pflegte der Mann auf der Dampflok

nachts langsamer zu fahren, damit wir Kinder

hinten auf die Waggons aufspringen und unseren

wartenden Freunden Braunkohlebriketts zuwerfen

konnten – bis einer vom Schäferhund der

Vopo-Wache gebissen wurde.

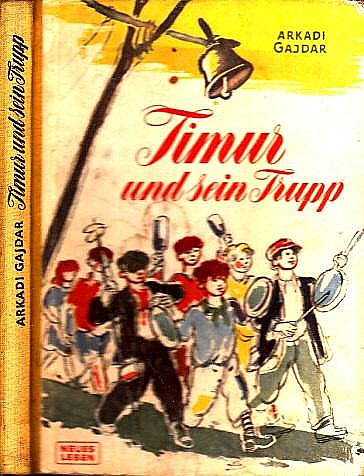

| Unsere Bande nannte sich

"TIMUR" – nach Arkadi

Gaidars Jungen-Roman "Timur und sein

Trupp". Wir trugen die blauen

Halstücher der Jungen Pioniere –

mit Stolz in jener Zeit von gemeinsamem

Aufbau. Wir sammelten Altpapier, Lumpen,

Eisen, Glas, Knochen und Eicheln in immer

neuen Wettbewerben; der kleine Klaus

hatte auch Opa Haydens Mark Twain-Buch

gelesen, kaufte Mitschülern als

verkappter Tom Sawyer gegen

Pfennigbeträge den Trödel ab und

erschlich sich den begehrten Platz im Bus

zur Rundfahrt durch den Thüringer Wald. Wir organisierten mit

Begeisterung die Kolonnen für den Aushub

der Gräben entlang der Straßenzüge im

Dorf, das Netzwerk erster

Wasserleitungen. Das war Klausis erster

Zugang zum Mediengeschäft: Ein Artikel

im Zentralorgan der "Jungen

Pioniere" – und zehn

Abo-Werbungen, die als

"Selbstverpflichtung" vom

Arbeitseinsatz freistellten. Der

Schneider Panitzek fand damals eine

andere Lösung: Er hatte Sorge um seine

nur Nadel und Faden gewohnten Finger und

kümmerte sich lieber um den Nachschub

voller Bierkrüge von

"Baldermann", den Radeberger

Bierstuben zwei Häuser weiter, als

selbsternannter Zeremonienmeister der

freiwilligen Aufbauschicht.

|

|

|

Sonntagvormittags

die Botschaften von "Onkel Tobias vom

RIAS" bei Opa Hayden im Radio, nachmittags

am einzigen Schwarz-Weiß-Fernseher des Ortes im

Clubraum der Zinkweißhütte die patriotischen

Botschaften sowjetischer Jugendfilme.

In einem Winter wie diesem lauern fünf Jungen

und zwei Mädchen hinter der Gartenmauer bei Oma

Lehmann. Endlich meldet der Ausguck: "Die

Luft ist rein!"

Oma Lehmann zieht mit dem Schlitten zum KONSUM.

Sieben Kinder mit blauen Halstüchern stürzen

auf ihren Hof. Eine Stunde später ist der

vormittags angelieferte Berg Braunkohle durch das

Kellerfenster geschaufelt, mit dem letzten Stück

malt Klausi fünf Buchstaben an die Mauer: TIMUR,

und dann wartet die Bande im Versteck auf die

Rückkehr von Oma Lehmann. Die kriegt fast einen

Herzschlag, als sie den leeren Hof betritt.

Sieben Kinder mit glühenden Wangen schultern

ihre Schaufeln und schleichen von dannen.

Im Abfall der

Holzbauwerke, sorgfältig für Küchenherd und

Kachelofen das Jahr über auf dem Holzhackplatz

gestapelt, findet Klausi in einem Sommer ein

Stück, das sich mit Hilfe eines Schnitzmessers

bald in die Form eines Gewehres verwandelt.

Zwischen Bohnen- und Tomatenranken wird mal

"Old Shatterhand", mal

"Rotgardist" gespielt – bis sich

im Zweiten Stock ein Fenster öffnet.

"Ihr Lausejungen! – Haben euch eure

Eltern nichts besseres beigebracht?"

Die sonst so stille Nachbarin, die sich an

Hausfesten nie beteiligt, an der sich im

Treppenflur die anderen Bewohner scheu

vorbeidrücken – sie schreit sich jetzt die

Lunge aus dem Leib.

"Die Hand soll euch verdorren, wenn ihr noch

mal ein Gewehr anfasst!"

Aber es ist doch nur ein Stück Holz, denkt der

kleine Junge und beschwert sich abends bei

Vatern.

"Die Zeilern soll sich bei ihren

Kommunistenfreunden beschweren, d i e laufen doch

schon wieder mit der Knarre 'rum," bekommt

der Junge zu hören.

"Aber sie war doch im Lager,"

beschwichtigt Muttern.

Im Lager?

Aus Siegfried Körners Bernsdorf-Chronik:Den Räumungsbefehl für die

Bernsdorfer Einwohner gaben am 19. April

1945 der Ortsgruppenleiter der NSDAP,

Otto Hoffmann, und die

Ortspolizeibehörde. Die Alarmierung

erfolgte um 19.30 Uhr durch die Sirene.

... Der Abmarsch erfolgte gegen 22.00

Uhr. Als Evakuierungsorte waren Radeburg

und Dippoldiswalde vorgegeben. Die

Mehrzahl der Bernsdorfer Einwohner, die

der faschistischen Propaganda

"Bolschewismus bedeutet Tod"

vertrauten, floh in Richtung Dresden,

Kamenz und in die umliegenden Wälder.

...

Meine Mutter, meine

Schwester und ich im Kinderwagen, waren

dabei.

|

|

eigener

Postkartenfund: "Adolf-Hitler-Straße"

in Bernsdorf, Ansicht 1936

|

Einige Monate

später gehen alle Klassen der

Karl-Liebknecht-Schule geschlossen zu einer

Nachmittagsvorstellung ins Dorfkino. Danach kann

Klausi nächtelang nicht schlafen. Die Eltern

beschweren sich beim Schulleiter – eine

Zumutung für die Kinder! Der kleine Junge hat

Berge von Leichen zu sehen bekommen,

Verbrennungsöfen, ausgemergelte Überlebende des

Konzentrationslagers von Auschwitz. Zu Hause wird

darüber nicht gesprochen. Aber Klausi sieht nun

die Zeilern mit anderen Augen, und irgendwann hat

er ihr heimlich einen Schuhkarton mit Tomaten und

Bohnen vor die Tür gestellt.

Wenig später fehlt eines Montagmorgens der

Schulleiter beim Fahnenappell. "Seid bereit

– immer bereit!" grüßen die Schüler,

nur wenige tragen keine blauen Halstücher. Dann

geht das Gerücht um: "Der ist weggemacht!

Nach'm Westen!"

Es wird schick, keine blauen Halstücher mehr zu

tragen. Bald gibt es zwei Gruppen in der

Dorfjugend – die eine, die weiter zum

Konfirmandenunterricht geht, die andere, die sich

auf die Jugendweihe vorbereitet. Im Winter tragen

beide Gruppen heftige Schneeballschlachten aus,

der Widerborst wird schließlich in den

Schulunterricht getragen.

Künanz weigert

sich eines Tages, ein Gedicht von Heinrich Heine

vorzutragen, das er "gottlos" nennt. Es

gibt Tränen und einen Kinderaufstand. Eine

Delegation rennt aus dem Schulgebäude, es soll

Beschwerde geführt werden beim Dorfpastor.

Klausi ist dabei – Künanz ist sein Freund,

und seit geraumer Zeit gehört er auch zu den

Konfirmanden.

Der Pastor macht nicht auf. Durchs Fenster

informieren ihn die aufgeregten Jungen und

Mädchen über den "Gottesfrevel", der

Geistliche wird blass und schließt das Fenster.

Am nächsten Sonntagmorgen ist die Kanzel leer

– am Nachmittag weiß es jeder im Dorf: Der

Pastor ist weggemacht.

Eines Tages sind

die wilden Tiere im Dorf, ein Löwe, ein Elefant,

ein Dromedar. Im Luna-Park wächst das

Viermastzelt des Zirkus MOCK, und Klausi

schwänzt den Unterricht. Mit einer vom Vater

geklauten alten Hose schmeichelt er sich bei den

Stalljungen ein und darf die Tiere füttern. Die

Meldung über das tagelange Schwänzen bei den

Eltern durch den Klassenlehrer verhindert den

Aufbruch in die große, weite Welt. Der erfolgt

zwei Jahre später, als die Familie – dem

Vater folgend – wegmacht, nach Bremen.

Klausi kannte die Hafenstadt von alten

Postkarten, lieber wäre er nach Hamburg

weggemacht, dem "Tor zur Welt". Aber

– so lernte er in späteren Jahren von den

Bremern – "Die Hamburger haben bloß

das Tor im Wappen, wir haben den Schlüssel

dazu!" Es brauchte seine Zeit, bis der

große Klaus den Sinn begriff, in Stein gehauen

über dem Eingang des Bremer Schütting:

"Buten un binnen – wagen un

winnen!" – das Verständnis von

Krämern mit einem Hang zum finanziellen Risiko

und der Erwartung, dabei schon einen Reibach zu

machen. Egal, wie weit entfernt von der Heimat,

egal auch, ob per Brieftaube oder Satellit.

Es war zehn Uhr

morgens in Weimar als das Foto entstand: Das

Ehepaar Schmidt aus Zimbabwe im Schnee vor Goethe

und Schiller auf hohem Sockel, die Morgensonne

kaum sichtbar hinter einem Dunstschleier –

ich rieche diese Wintermorgenluft von Weimar,

Braunkohlenrauch aus den Kaminen. Der vertraute

Geruch der Kindheit. Klausi beginnt zu träumen.

...

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Beim

Weihnachtsfest im Betrieb des Vaters hat er zwei

Bücher geschenkt bekommen mit Fotos von einer

Afrika-Safari des Dresdener Zoo-Direktors:

Giraffen, Löwen, Elefanten – und mit

Bildern von fremden Menschen, Massai in Kenia.

Die Reste von "TIMUR" bauen am Waldsee

ein Floß, Unterstände aus Reisig und Laub

werden zu afrikanischen Hütten. Klausi trifft

Künanz im Busch.

"Dr. Livingstone – I presume?"

– sehr falsch ausgesprochen, Englisch steht

nicht auf dem Lehrplan der

Karl-Liebknecht-Schule, dafür Russisch. Am

Dorfrand gibt es das "Russenlager",

eine abgeschirmte Baracken-Kaserne für Soldaten

der "Roten Armee". Von denen dürfen

nur Offiziere raus. Mit einem machte ich ungute

Bekanntschaft.

Vom Erkerfenster

unserer Wohnung gegenüber den Holzbauwerken an

der Dresdener Straße hatte ich in einem der

Allee-Bäume ein von Ast zu Ast hüpfendes

Eichhörnchen beobachtet. Dann passierte alles

auf einmal – ich hörte einen lauten Knall

und sah das Eichhörnchen auf die Straße

stürzen. Als ich atemlos unten ankam, hielt es

ein Mann am Schwanz mit einer Hand in die Höhe,

während er mit der anderen eine Pistole in sein

Gürtel-Holster schob.

Ein russischer Offizier erklärte dem sprachlosen

Schüler:  – "Gut für die Suppe,

ja?" – "Gut für die Suppe,

ja?"

Wenn wir mit einem

Pionier-Wimpel vorweg das Russenlager besuchen

mussten, gab es dort selten etwas zu Essen, aber

in verschwiegenen Ecken für mutige Pioniere

schon mal einen Wodka oder ein Tütchen

"Machorka". Als mein Vater das einmal

mitbekam, nannte er den Tabak verächtlich

"Stalinhäcksel". Nicht mit bekam er,

dass ich mir dafür gelegentlich seine

Ulmer-Pfeife auslieh. ...

Aber Klausi musste

lernen, dass es bald keine Friedenspfeifen mehr

waren, die wir heimlich rauchten, dass mehr und

mehr verloren ging von dem, was er bei

gemeinsamen TIMUR-Aktionen meinte, verstanden zu

haben: sich um Bedürftige zu kümmern, egal

woher sie kommen.

Dieses Foto stammt aus einem Buch, das mir ein

fleißiger Bernsdorfer Geschichtsforscher vor ein

paar Jahren zuschickte, als Dank für eines

meiner Fotos, das bei der Winterreise 1986/87

entstanden war. Es zeigt den an ein Hotel

angelehnten "Gerichtskretscham". Das

Wort "Kretscham", ist entlehnt aus dem

(rekonstruierten) altsorbischen Wort

"*krc’ma" = "Schenke, Kneipe,

Krug" und aus der Oberlausitzer Mundart

"Kraatschn". Bezeichnet wurde damit ein

Dorfgasthaus bzw. eine Schänke, die häufig Sitz

des mit der Schankgerechtigkeit bedachten

Schultheißen und Ort des Dorfgerichts war.

Sorbisch war zu meiner Schulzeit in Bernsdorf

eine angesehene Kultursprache. In der

Karl-Liebknecht-Schule war das Klassenbuch jedes

Schülers zweisprachig, und auf dem Dorfschild

– oben nicht gut zu

erkennen – war unter Bernsdorf amtlich

dessen sorbischer Name "Njedzichow"

vermerkt.

Es war kein Sorbe,

der mir in dem morschen Fachwerkbau den Horizont

weitete – über das

hinaus, was ich mir bis dahin von Karl May, von

B. Traven und von Jack London angelesen hatte. Er

kam aus der "Rumänen-Siedlung"

Geflüchteter hinter den Bahngleisen, und er

hatte einen Klumpfuß, der in einem prachtvoll

geformten Lederschuh steckte. Außerdem hatte er

ein ziemlich dunkles Gesicht und viele schwarze

Locken.

Ich glaube, ihm waren gerade Stapel alter

Zeitungen aus den Armen gefallen. Ich half ihm,

sie über eine Holzstiege hinauf in den ersten

Stock zu tragen. Dort, so begriff ich rasch, war

er dabei, sich eine Werkstatt einzurichten, eine

Schusterwerkstatt. Es gab keinen Strom und keine

Heizung. Ich lernte von ihm, wie zwischen

einfachen Holzgittern festgestopfte

Zeitungsknäuel beste Wärmeisolierung schafften.

Ich lernte von ihm, wie toll eingemachte grüne

Tomaten schmeckten. Ich lernte von ihm, wie sich

Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft

prächtig verstehen können. ...

Eines Nachmittags hörten wir von unten das

hässliche Gejohle von jenen Jungs, die noch nie

an TIMUR-Aktionen oder an Friedenspfeifen

geglaubt hatten. Sie schafften es, uns Angst zu

machen.

In der mir

zugesandten "Geschichte der

Industriegemeinde/-stadt Bernsdorf (Oberlausitz)

von 1945 bis 1990" erfuhr ich, dass dieser

alte Gerichtskretscham aus dem Jahr 1794 –

in dem ich als kleiner Junge erstmals eine andere

Kultur als die militärisch-russische

kennengelernt hatte – auf

Beschluss der Gemeindevertretung abgerissen

worden war, "um das kulturelle Leben in

der Gemeinde Bernsdorf zu verbessern".

Im kalten Wohnhaus

Goethes steht an prominenter Stelle eine Vitrine

mit Handschriften des Dichters. Eine kundige Hand

hat ins Zentrum dieser Vitrine eine Botschaft des

Napoleon-Bewunderers und Italien-Reisenden

gerückt, die zu überprüfen ist:

"... Und wie wir auch in ferne Lande

ziehn / da kommt es her, da kehrt es wieder hin.

/ Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke /

der Enge zu, die uns allein beglücke..."

Die Zeiten haben

sich geändert, Herr Geheimrat!

"Der

Kellner des Gasthofes 'Zum Elephanten' in Weimar,

Mager, ein gebildeter Mann, hatte an einem

sommerlichen Tage ziemlich tief im September des

Jahres 1816 ein bewegendes, freudig verwirrendes

Erlebnis."

So beginnt Thomas

Mann seinen Roman "Lotte in Weimar".

Der Gasthof ist heute ein superteures

Inter-Hotel, und das Erlebnis zweier Reisender

aus Zimbabwe im Winter 1986/87, die zu später

Stunde nach stressiger Fahrt über spiegelglatte

Straßen im "Elephanten" eintreffen ist

eher frustrierend: Obwohl das Keller-Restaurant

noch geöffnet und die Küchenbesatzung noch

anwesend ist, wird den Hungrigen ein Mahl

verweigert. Der Kellner versucht verlegen zu

erklären, dass nach Auffassung des

Küchen-Kaders die Zubereitung einer warmen

Mahlzeit das Ende der Dienstzeit überschreiten

würde: Es gibt Bockwurst mit Senf und einigen

Scheiben trockenen Brotes. Danach schleppen die

Reisenden ihre Koffer eigenhändig vom Auto ins

Hotel. Der Türsteher, gebeten, behilflich zu

sein, hatte korrekt festgestellt:

"Viel zu gald!"

Ach, lieber Thomas

Mann:

"Die Damen standen noch, dem Hause

abgekehrt, bei dem Postwagen, die Niederholung

ihres übrigens bescheidenen Gepäcks zu

überwachen, und Mager wartete den Augenblick ab,

wo sie, beruhigt über ihr Eigentum, sich gegen

den Eingang wandten, um ihnen sodann, ganz

Diplomat ... auf dem Bürgersteig

entgegenzukommen."

In der

winterkalten Hotelhalle am nächsten Morgen kommt

Johann Wolfgang von Goethes Postulat ins Wanken:

Die Enge beglückt nicht mehr.

Der Freund, der uns abholt, hört sich die

sentimentale Schilderung von der Annäherung an

die Heimat an, denkt nach und sagt:

"Das ist der Charme, den wir zu bieten

haben: Stillstand! Unsere Dörfer, unsere Städte

– Stillstand! Ihr kommt her und findet ein

verwittertes Museum, aber die Menschen, die darin

leben müssen, wollen raus!"

Später lernen wir s e i n e DDR-Nische kennen:

Ein umgebautes Bauernhaus mit Apfelbaum-Garten,

Kamin innen und außen, ein Swimmingpool, ein

Maler-Atelier. Dorthin zieht der Facharzt sich

zurück, wenn er von der Arbeit kommt. An diesem

Nachmittag kommt seine Frau zum letzten Mal von

ihrer Arbeit heim, vom Lehramt an der

Universität – sie ist suspendiert. Beide

haben einen Antrag zur Ausreise aus der DDR

gestellt, wollen ganz von vorne anfangen –

warum?

"Will ich mit meiner Forschung weiterkommen,

brauche ich internationale Kontakte mit Kollegen,

auch bei Fachkonferenzen im Westen. Ich darf

nicht reisen – ich bin nicht in der

Partei."

Der Freund zeigt auf die Wände voller Bilder.

"Ich will nach Paris fahren können, den

Louvre sehen, nach Florenz – ich verkümmere

hier. Mein Gott, ich will noch etwas sehen von

der Welt!"

Es ist schon Nacht

als wir Richtung Magdeburg fahren. Der Vollmond

schiebt sich über den Horizont und beleuchtet

eine bizarre Schnee- und Eislandschaft, nur

Kerzenlicht hinter den Fenstern in den Dörfern

– Stromsperre in weiten Teilen der DDR. In

drei Jahrzehnten haben es die sozialistischen

Staatsplaner nicht vermocht, die Abhängigkeit

von dem einen Energieträger zu verringern.

Im Autoradio hören wir Berichte von der

Braunkohlenfront, Soldaten der Volksarmee sind im

Einsatz, um die gefrorene Kohle von den Halden

auf Eisenbahnwaggons zu laden.

Kurz vor

Mitternacht treffen wir in Helmstedt ein, erste

Anlaufstelle für Bürger der DDR, die –

knapp drei Jahrzehnte nach dem Aufbruch der

Schmidts aus Bernsdorf – noch immer

wegmachen.

Zwei Jahre später

werden wir zusammen mit unserer Tochter Verwandte

besuchen, die aus der Bundesrepublik wegmachten

– als Auswanderer nach Australien, auf der

Flucht vor politischer und militärischer

Unsicherheit in Mitteleuropa!

In der Sylvesternacht 1988/89 hören die Schmidts

und ihre Verwandten bei einer

Live-Fernsehübertragung vor dem Rathaus zu

Brisbane als erstes Lied im neuen Jahr John

Lennons' "Imagine".

In diesem Jahr

1989 verändert sich die Welt in Europa

unvorstellbar. In der Nacht vom 9. zum 10.

November erlebt die Tochter in Berlin die

Öffnung der Mauer. Ihren Eltern schickt sie in

einem Brief nach Harare ein selbst

herausgehauenes, kleines Mauerstück. Am Anfang

ihres Architekturstudiums stand der Abbruch einer

Mauer – und die Lektion: Um etwas neues zu

bauen, müssen oft alte Mauern eingerissen

werden.

|